- PRÊTS ET ACCÈS

- RECHERCHE

- SERVICES

- ESPACES

- RESSOURCES

- À PROPOS

- NOUS JOINDRE

- HEURES D'OUVERTURE

PRÊT ET ACCÈS

RECHERCHE

RESSOURCES

Le monde de l’édition scientifique est très vaste, il est donc important de faire un choix judicieux en fonction de vos besoins (ex. : la diffusion en libre accès) et des contraintes imposées par les éditeurs. Prendre le temps de sélectionner une revue vous permet également de vous assurer de la qualité du processus de révision par les pairs, d’éviter les éditeurs prédateurs et de maximiser le nombre de lecteurs potentiels en fonction de la spécialité de la revue (Bibliothèque Cégep-UQAT, 2019, p. 3).

Afin de ne pas devoir recommencer le processus de rédaction pour respecter les structures de rédaction propre à chaque revue, il est préférable de sélectionner celle à laquelle vous souhaitez soumettre votre article le plus tôt possible (Polytechnique Montréal, 2019). D’autant plus que vous ne pouvez soumettre votre manuscrit qu’à un seul éditeur à la fois (Service de la bibliothèque de l’École de technologie supérieure, s. d.).

Étant donné que vous ne pouvez soumettre votre article qu’à un seul éditeur à la fois et qu’il peut s’écouler plusieurs semaines avant que vous obteniez une réponse, il est important de bien réfléchir à vos attentes et à vos contraintes en ce qui a trait à la revue dans laquelle vous souhaitez publier (Service de la bibliothèque de l’École de technologie supérieure, s. d.).

(Service de la bibliothèque de l’École de technologie supérieure, s. d.)

C’est le cas si vous avez obtenu une subvention de l’IRSH, du CRSH ou du CRSNG afin de vous conformer à leur politique sur le libre accès aux publications (voir libre accès).

(Service de la bibliothèque de l’École de technologie supérieure, s. d.)

(Service de la bibliothèque de l’École de technologie supérieure, s. d.)

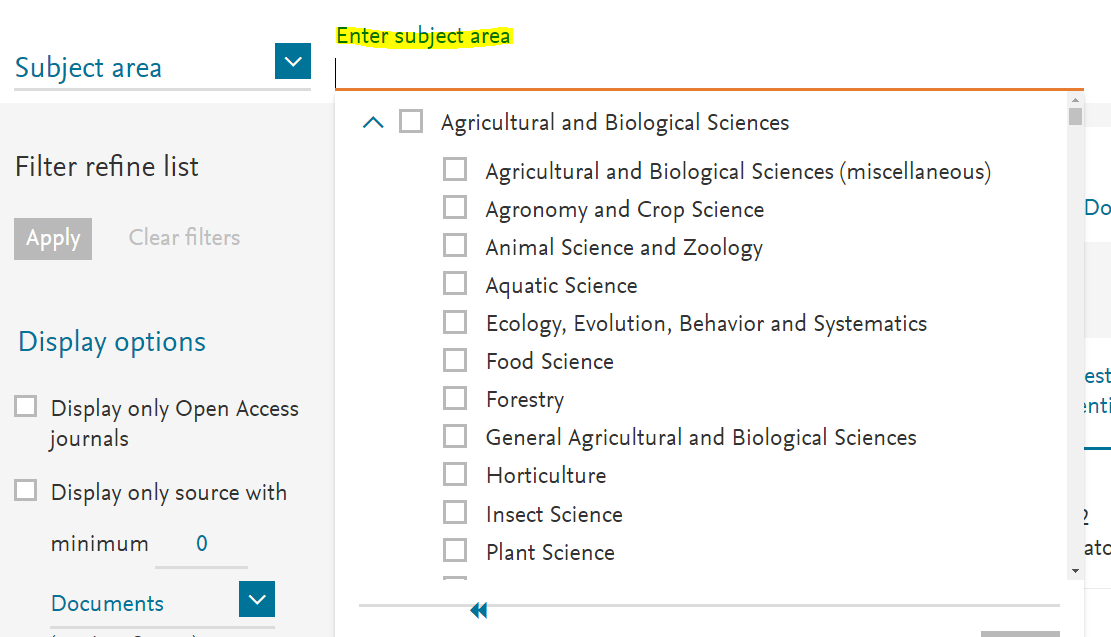

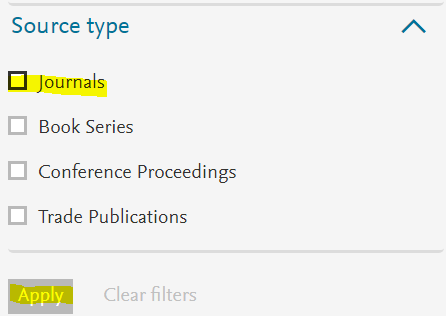

Établissez une liste à partir de revues que vous connaissez déjà tout en gardant en tête votre auditoire cible et les revues qu’ils sont susceptibles de consulter pour se renseigner par rapport à votre domaine :

(Service de la bibliothèque de l’École de technologie supérieure, s. d.)

Maintenant que vous avez établi une liste de revues dans lesquelles publier votre article, prenez le temps de vous renseigner sur ces dernières en visitant leur site Web, par exemple. Assurez-vous que les revues répondent à vos attentes et à vos contraintes.

Délais de publication

(Barale, 2012; Université de Bretagne Loire, 2017)

Éditeurs prédateurs

Prenez le temps d’évaluer les revues potentielles pour être certain qu’il ne s’agit par des revues frauduleuses (voir éditeurs prédateurs).

Si votre article est refusé, prenez le temps de lire les commentaires des évaluateurs pour en comprendre les raisons. Ces commentaires vous permettront de réviser l’article pour augmenter les chances qu’il soit accepté par une autre revue (SARA, 2019).

Vous pouvez également consulter le Paper Rejection Repository. Il s’agit d’un répertoire contenant des lettres de refus pour des manuscrits et les arguments présents dans celles-ci pourraient vous aider à améliorer votre article. (Service de la bibliothèque de l’École de technologie supérieure, s. d.).

Barale, M. (2012). Publier et diffuser : choisir la revue. https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/publier-et-diffuser/choisir-la-revue/1-informez-vous-sur-les-revues

Bibliothèque Cégep-UQAT. (2019). Choisir la revue où publier, un art à maitriser – Guide [PDF]. Choisir la revue où publier, un art à maitriser – Guide

Polytechnique Montréal. (2019). Rédiger et publier un article scientifique : choisir une revue. https://guides.biblio.polymtl.ca/c.php?g=699081&p=4968538

SARA. (2019). Réviser et resoumettre son article. http://sara.etsmtl.ca/fr/guide_redaction_reviser/

Committee on Publication Ethics, Directory of Open Access Journals, Open Access Scholarly Publishers Association et World Association of Medical Editors. Principles of transparency and best practice in scholarly publishing [PDF]. https://publicationethics.org/sites/default/files/principles-transparency-best-practice-scholarly-publishing.pdf

Think. Check. Submit. (2019). https://thinkchecksubmit.org/

Aide à l'usager

Communiquez avec nous pour de l'aide en ligne aide.bibliotheque@uqat.ca

Accès rapide

La bibliothèque

2026 © Bibliothèque Cégep A-T et UQAT